|

ТРУДНЫЕ МИЛИ НАДЕЖДЫ Все рисунки автора ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: В ночь на 29 января 1982 года с Канарских островов в Атлантику вышел крошечный, меньше «Фолькбота», шлюп под названием «Наполеон Соло» и взял курс на запад, в сторону Карибского моря. На борту находился единственный человек — его владелец и капитан Стивен Каллахэн. До сих пор судьба этого молодого американца, жителя Новой Англии, ничем особо примечательным не выделялась, Один из представителей веселого племени морских бродяг, множество которых на самых разнообразных яхтах собирается в любом порту южных морей после ближних и дальних океанских переходов, он вышел в первое свое плавание в возрасте двенадцати лет. Море покорило и очаровало его навсегда. Вся последующая жизнь Каллахэна была неразрывно связана с парусом. Никогда не имея достаточно денег для покупки удовлетворявшего его парусника в готовом виде, он строил их самостоятельно: иногда в одиночку, иногда с помощью друзей. Не был исключением и «Наполеон Соло», воплотивший в себе мечту своего создателя о судне, на котором он мог бы совершить путешествие по Северной Атлантике с двукратным пересечением океана. Одиночное плавание не являлось самоцелью Каллахэна, но волею обстоятельств на очередном этапе он оказался без спутников. Переход к Антильским островам обещал быть легким и приятным, и потому перспектива одиночества нисколько не угнетала смелого морехода. Неожиданная беда грянула ровно через шесть суток, когда «Соло» удалился от суши на несколько сот миль. Около полуночи 4 февраля страшный удар потряс маленькую яхту (предположительно, это было столкновение с китом), и спустя весьма непродолжительное время она затонула. Каллахэн оказался посреди Атлантики на дрейфующем по воле пассаталадувном спасательном плоту, успев прихватить с собой лишь килограмм продовольствия, четыре литра пресной воды и кое-что из снаряжения. До Антильских островов оставалось более 1800 миль... На сигналы миниатюрного аварийного радиомаяка не откликнулся никто. Рассчитывать на помощь практически не приходилось, но этот мужественный человек нашел в себе силы не поддаться отчаянию и методично, упорно, день за днем боролся за свою жизнь. Ему довелось выдержать не один шторм, он отбивался от акул с помощью импровизированного копья, изнывал в адском пекле тропического полдня и дрожал от холода в пропитанные сыростью ночи. Воду для питья получал на крайне ненадежном солнечном опреснителе, а его скудное и нерегулярное меню состояло из одной только сырой рыбы, которую ценой нелегких усилий ему удавалось поймать. Девять судов прошли мимо и скрылись за линией горизонта, так и не заметив среди волн надувной плот Каллахэна. Но он продержался до конца. На 76-й день у острова Гваделупа его подобрал рыбацкий баркас. Так завершилось это невероятное и не имеющее аналогов в истории плавание. Тяжелое испытание не сломило дух морского бродяги. Не убило оно в нем и любви к морю. На вопрос, намерен ли он продолжать свое прежнее увлечение парусом, Каллахэн отвечает встречным вопросом: «А что же еще я могу делать?» О своем вынужденном путешествии на плоту через Атлантику Каллахэн написал увлекательную книгу, мгновенно ставшую в США исключительно популярным бестселлером. Одну из глав этой книги в сокращенном варианте мы и предлагаем вниманию читателя. В оригинале книга называется «В дрейфе»; выпущена она американским издательством «Хоутон Маффлин компания в 1986 г. На ощупь металл холоден и тверд. Я стою уже целый час, облокотившись на фальшборт, и от этого локти сведены ледяной судорогой. Выпрямляюсь и, сложив руки, поглубже заталкиваю их в рукава шерстяного пальто, которое дал мне капитан. Лукаво улыбаясь, он говорит: «Держу пари, что вы уже не надеялись когда-нибудь еще увидеть этот город». Я оглядываю горизонт. Его обычно пустынная прямизна сломлена громадами небоскребов, размыта серыми клубами смога. В шуме города тонет даже рев судовых машин, отрабатывающих на реверс. Сильные матросские руки, покрытые татуировкой, выметывают за борт канаты толщиной в бедро человека и кольцами закладывают их на шпилях. Судно медленно втягивается в док. Все новые и новые концы протягиваются от него к берегу. Вокруг кипит вода. Но вот выбранные в тугую канаты превращаются в струны, и океанский монстр замирает недвижимо. Да, я действительно не думал, что когда-нибудь еще увижу Нью-Йорк... Потом накатывает тьма и хаос. Кто-то бьет меня по голове дубиной, холодной, мокрой и тяжелой, а затем с воем и ревом уносится в глубину ночи. Между мною и Нью-Йорком сейчас простирается четверть мира, и все это пространство окутано мраком. Ветер усилился и развел на море волну. Моя «Резиновая уточка», кренясь и сгибаясь, мчится вперед, охваченная азартом безумной гонки. Из груди вырывается стон. Каждую ночь мягкие ткани ласкают мне кожу, обоняние упивается ароматами различной снеди, и блаженное тепло растекается по моему тепу. Порою, находясь во власти сна, я слышу предостерегающий голос своего сознания: «Спеши насладиться этими благами, покуда они доступны тебе, ведь скоро ты проснешься!» Мне привычна такая двойственность бытия. В дни моих одиноких плаваний, даже когда я сонный раскачивался в койке, а в мозгу проплывали грезы о далеких странах, я ни на миг не переставал слышать звуки трепетания парусов и шум волн, чувствовать размеренные колебания яхты. И стоило ритму движений в малейшей степени измениться или какому-то незнакомому звуку долететь до моего уха, я тут же просыпался. Но сновидения прошлой ночи были слишком уж явственны. Моя жизнь превратилась в многослойное напластование и переплетение различных реальностей — ночных снов, дневных грез и бесконечной, по-видимому, борьбы за существование. С каждым днем мне приходится трудиться все тяжелее, чтобы создать вокруг себя пригодный для обитания мир. Мое спасение — это нечто вроде пьесы, в которой я стремлюсь заполучить себе ведущую роль. Предусмотренные сценарием действия внешне очень просты: ждать, экономно расходовать пищу и воду, ловить рыбу, заботиться об исправности опреснителя. Но любой, даже самый мелкий нюанс моей роли имеет глубочайшее значение. Если я буду слишком напряженно всматриваться в горизонт, то быстро устану и не смогу как следует охотиться, следить за работой опреснителя и выполнять другие, не менее важные для спасения жизни дела. Но в любой момент, когда я не веду наблюдения, в море может показаться судно, которое пройдет мимо, не заметив крошечную «Уточку» среди волн. Если сейчас использовать одновременно оба опреснителя, то можно будет хорошо утолять жажду и улучшить самочувствие, что позволило бы мне эффективнее справляться с работой и наблюдать за морем, но если оба опреснителя выйдут из строя, то это будет означать верную смерть. Мне нужно больше рыбы, а постоянные толчки снизу в днище плота свидетельствуют о том, что вокруг меня резвится достаточно много дорад, чтобы признать охоту на них разумной тратой энергии. После нескольких промахов мне удается наконец загарпунить одну из этих рыбин вблизи хвоста, но это не очень-то укрощает ее резвость. Дорада резко дергает плот, а я, упираясь изо всех сил, пытаюсь ее удержать. Как жаль, что нельзя использовать эту мощную тягу для буксировки «Резиновой уточки» в нужном направлении! Дорада срывается с моего гарпуна прежде, чем я смог с нею совладать. Что ж, попробую еще раз. Начинаю перезаряжать ружье и вдруг обнаруживаю, что на нем больше нет упругой тетивы, с помощью которой выбрасывается гарпун — она сейчас медленно опускается сквозь трехмильную толщу вод Атлантики! Да, это, пожалуй, настоящая беда... Сейчас очень важно сохранять спокойствие. Успех или неудача ремонтной операции будет зависеть от всяких мелочей. Как обычно, я могу позволить себе только успех. Поэтому — никакой спешки, все нужно делать правильно и надежно. А порыбачить можно и завтра. Гарпун и собственно само ружье никаких повреждений не имеют. Не хватает только источника метательной энергии. Я устанавливаю гарпун на цевье ружья обычным образом, но при этом выдвигаю его сквозь пластмассовую обойму на конце ружья вперед насколько возможно, чтобы увеличить длину моего нового оружия. Потом приматываю гарпун к цевью двумя длинными штертами, причем использую для этой цели толстую льняную бечевку, потому что она обладает важным преимуществом по сравнению с синтетической — при намокании и последующем высыхании она дает усадку, благодаря чему обтягивается и вся обвязка. Но гладкий гарпун все еще вращается вокруг своей оси, и поэтому я добавляю третью обвязку и укрепляю их с помощью дополнительной закладки.

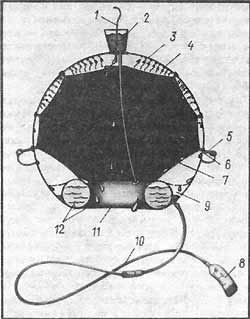

Я сознаю, конечно, что эта хлипкая острога едва ли годится для охоты на такую крупную рыбу, как дорада. Обычно подводное ружье взводится после того, как обнаружена цель. А мне придется поражать добычу ударом собственной руки, нагружая свое оружие гораздо более на сжатие, чем на растяжение. При подъеме тяжелой рыбы на борт на кончике этого импровизированного копья на гарпун будет действовать также значительное изгибающее усилие. Тем не менее, моя новая острога производит впечатление достаточно крепкой, и я готов немедленно приступить к ее испытанию. Секрет успеха теперь для меня заключается в терпении. Левым локтем я опираюсь на верхнюю бортовую трубу моего надувного плота и слегка зажимаю между пальцами гарпун. Правой рукой держу рукоятку нового оружия на уровне щеки и, напрягая все тело, замираю в ожидании. Линией прицеливания мне служит цевье, а небольшое покачивание взад-вперед обеспечивает определенный сектор ведения огня. На поверхности воды провожу воображаемый круг диаметром около фута, в пределах которого могу нанести удар, не отрывая опорного левого локтя. Если лишиться опоры, то я вряд ли смогу сделать удар точно в цель. Радиус поражающего действия такого копья составляет три-четыре фута вместо прежних шести. Мне необходимо дождаться, пока какая-нибудь рыба заплывет в пределы моей досягаемости, и поверхностное преломление, из-за которого ее изображение появляется в том месте, где ее на самом деле нет, окажется минимальным. Всего сильнее преломление света оказывается при взгляде на воду под косым углом. В удар надо вложить одновременно как можно больше силы и ловкости: резкий выброс руки, выпад всем телом, точное попадание в цель. К тому же, удар должен быть совершенно неожиданным, потому что дорада — очень проворная рыба. Несколько минут, проведенных в неподвижной позе, тянутся, словно нескончаемые часы. Чувствую, как постепенно превращаюсь в античную бронзовую статую, изображающую лучника, у которого в руках осталась одна только стрела. Тычки снизу теперь служат мне предупреждающим сигналом. Я поглубже вдавливаю колени в мягкое днище, подманивая поближе любопытных дорад. Толчок — бум! — и из-под плота выскальзывает большая рыбина: слишком далеко вправо. Бум! — на этот раз слишком уж слева. Бум! — и прямо по центру показывается рыбья голова. Давай! Всплеск, удар! Копье рвется из рук, вспененная вода, расплывающееся облако крови. И вот дорада уже в воздухе. Какая громадина! Кровь брызжет фонтаном. Ох! Меня словно веслом огрели, когда рыбина соскальзывает вдоль по копью в направлении ко мне. Не дай ей уйти, тащи вовнутрь, да живее! Она яростно бьется, во все стороны летит кровь. Осторожно с наконечником, последи за острием, дурак! А теперь бросай ее на дно, навались сверху! Огромное тело с квадратной головой на мгновение замирает под моим коленом, когда я сдавливаю его всем своим весом. Рыбьи жабры вздымаются в такт моему тяжелому дыханию, когда я пытаюсь ухватиться за копье по обе стороны ее тела, и получаю секундную передышку. Хлоп, хлоп, хлоп! Она опять вырывается. Не зевай! Левую руку ожгло словно огнем. Дави ее, дави! Хвост сокрушительно хлещет по чему попало, будто пастушеский бич. Мы опять сплетаемся в объятии. Навалившись сверху, что есть мочи прижимаю ее ногами. Жабры тяжело ходят вверх-вниз. И вот в моей руке нож. Вонзаю его в рыбу, он натыкается на что-то твердое. Это позвоночник. Нажимаю сильнее, и позвоночник переламывается. Жду. Рыба все еще дышит. Потом дыхание замедляется, исчезает. Все... Мне ни за что не повторить этот номер еще раз. В течение нескольких часов я разделываю эту рыбину. Сначала разделяю ее на четыре больших куска, плюс хвост и голова. Потом разрезаю каждый кусок на четыре длинных ломтя, по два с каждого бока, из которых нарезаю, наконец, тонкие ломтики и развешиваю их для просушки на леске: десятки славных жирных ломтиков. Записываю в своем бортовом журнале, что в этой тюрьме, где я сейчас томлюсь, странные порядки: меня здесь медленно морят голодом, но порою подбрасывают фунтов двадцать изысканного филе. Первые недели моего незапланированного вояжа на плоту минули благополучно — настолько благополучно, как только можно было ожидать. Я благополучно покинул борт тонущего «Соло», приспособился к новой жизни, и к тому же у меня сейчас больший запас пищи и воды, чем имелось сначала. Так что положительные моменты явно налицо. Но отрицательные налицо еще более явно. Нехватка углеводов, Сахаров и витаминов иссушила мое тело. Я сильно потерял в весе, там, где был раньше мой толстенький зад, теперь из ввалившейся плоти выпирают кости. Я стараюсь проводить как можно больше времени стоя, но все же ноги мои жестоко исхудали и напоминают болтающиеся веревки, на которых завязаны узлы в тех местах, где должны находиться колени. Когда-то для того, чтобы охватить мое бедро, мало было бы и трех ладоней, а сейчас это можно сделать двумя. Руки и грудь тоже похудели, но благодаря постоянному физическому труду остались сравнительно сильными. Каким образом в моем организме происходит перераспределение тепла и энергии, почему в первую очередь они поступают в жизненно более важные системы, как вообще тело умудряется сохранять свою активность за счет беспощадного самосожжения плоти — все это выше моего понимания; изобретательность природы изумляет и даже чем-то развлекает меня. Записываю в бортжурнале: «На этом гусенке больше нет ни капли жира!»

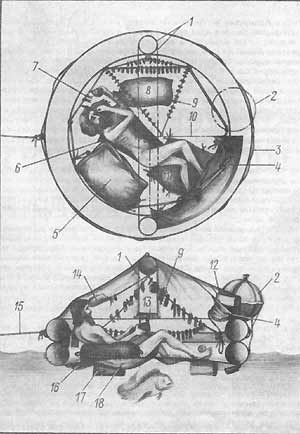

От многочисленных порезов я покрылся толстыми шрамами, хотя порезы на коленях зажить никак не могут. Похоже, что никогда не закроются и десятки мелких царапин на руках, сделанные ножом и рыбьими костями. Вокруг ран нарастают непонятные рубцы, имеющие форму маленьких вулканов, внутри которых зияют несохнущие кратеры. Я прикладываю много усилий к тому, чтобы обеспечить своему судну сухой трюм, и тщательно удаляю воду с помощью губки, но все-таки половину времени я сижу мокрым. От длительного воздействия соленой воды на теле у меня появляются мелкие нарывы, они постепенно разрастаются, прорываются и оставляют после себя проникающие сквозь кожу язвы. Эти язвы потом становятся все шире и глубже, как будто бы в них по капле вводят медленно разъедающую их кислоту. Однако нельзя не признать и определенных успехов в моей неустанной борьбе с сыростью: пока что на мне всего десятка два таких открытых язв с диаметром около четверти дюйма. На подушке и спальном мешке, когда они просыхают, выступает соль, которая въедается в мои раны. 3 марта, день двадцать седьмой: Светает. Начинается двадцать седьмой день плавания «Резиновой уточки - III». Я скатываю входной клапан тента в трубочку и подвязываю его вверху, чтобы он не хлестал меня своей холодной мокрой полой. Высунув голову наружу, оборачиваюсь в сторону кормы и наблюдаю за восходом солнца, охваченный таким же благоговением, как ребенок, впервые присутствующий при этом действе. Замечаю положение светила относительно плота. Складки на обмякших за ночь надувных трубах шевелятся и чавкают, точно беззубые рты, пережевывающие полоски клеевых швов и сделанные мелом отметки инспекторов, осматривавших плот. Порою меня занимает вопрос: что это были за люди и что они делают сейчас! Надеюсь, что у них все в порядке, потому что они хорошо выполнили свою работу, и я испытываю к ним признательность. Вставляю шланг воздушной помпы в твердые белые соски и начинаю качать — занятие столь же нескончаемое и неблагодарное, как мытье посуды, и изнурительное, как марафонский забег. На пальцах у меня огромные мозоли, натертые о ребра помпы. При каждом сдавливании она издает короткий хрипящий свист, похожий на плач детских кукол. Уух, Уух, Уух, Уух, раз, два, три, четыре... уух, уух, уух, пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят. Тяжело пыхтя, на миг прерываю работу и пробую трубу на ощупь — нет, она еще не достигла твердости арбуза, надо продолжать. Потом наступает очередь нижней трубы. Этим упражнением я занимаюсь четыре раза в сутки: в полдень, на закате, в полночь и на рассвете. В первое время достаточно было шестидесяти качаний ежедневно; теперь же мне приходится сдавливать этого проклятого маленького зверя больше трехсот раз. Опреснитель обмяк. Каждое утро я надуваю его, выливаю накопившийся дистиллят и меняю остаток морской воды на свежую. Затем встаю на ноги и оглядываюсь вокруг. Это очень хитроумное мероприятие. Если на прочной палубе большого судна стоять можно совершенно свободно, то здесь мои ноги взлетают и проваливаются на каждом прокатывающемся подо мной гребне. Крошечные пузырьки воздуха булькают на днище плота и щекочут мои мягкие подошвы. Всякая огрубелость с них давно уже сошла. Я легонько опираюсь на тент, опасаясь, что от сильного или резкого движения он, спружинив, выбросит меня за борт. Стояние на моем плоту несколько напоминает пешую прогулку по воде. В этот час я вижу вблизи себя только двух компаньонов — качурку и изящного буревестника. Похоже, что качурка, как и я, чувствует себя здесь явно не в своей тарелке, суетливо и неуклюже порхая вокруг с таким видом, словно крылья едва держат ее в воздухе и она вот-вот плюхнется в воду. В действительности же у нее нет причин для беспокойства. Мне приходилось видеть качурок, которые в штормовую погоду, когда кажется, что ветер должен был бы вообще сдуть этих весящих всего несколько унций пичуг с лица планеты, деловито сновали между горо-подобными волнами, перелетая из одного водяного ущелья в другое. В крошечной качурке, и даже в гораздо большем буревестнике, мяса совсем немного, но я все равно постараюсь изловить этих птиц, если только они осмелятся приблизиться. Но ни одна из них не испытывает желания познакомиться со мной поближе. Удовлетворяя свое любопытство, они проносятся туда-сюда рядом с моим плотом. За те мгновения, что они пролетают мимо, их черные глазки успевают схватить каждую мельчайшую подробность. А я могу следить за полетом буревестника часами. Эти птицы редко машут крыльями, даже если на море стоит штиль. Скользя по прямой линии над самой водой, они умело используют эффект поверхностного экрана. Они описывают огромные дуги вблизи облаков, а затем обрушиваются с высоты и мчатся так низко, что порою нельзя увидеть никакого просвета между водой и кончиками их крыльев. По мне, буревестники — сами боги изящества. Вид этой птицы заставляет меня почувствовать собственную неуклюжесть и напоминает, сколь слабо приспособлено мое существо к миру океана. В книге Робертсоиа есть таблицы солнечного склонения, с помощью которых я определяю свой курс в момент восхода солнца. То же самое можно делать и на закате. Ночью я произвожу определение сразу по двум ориентирам: Полярной звезде и созвездию Южный Крест. Этим непогрешимым, вечным, стопроцентно надежным компасом меня снабдило само провидение. Скорость своего движения я оцениваю, засекая время прохождения куска водоросли от «Резиновой уточки» до спасательного буйка, прикрепленного на лине за кормой. Раньше я уже вычислил, что это расстояние составляет около семидесяти футов, или же 1/90 морской мили. Таким образом, если водоросль или другой какой-либо плавучий предмет достигает буйка за одну минуту, то это значит, что я двигаюсь со скоростью 60/90 мили в час, или 2/3 узла, преодолевая за сутки 16 миль океанского пути. Я рассчитал таблицу величины дневного перехода для различных значений времени — от 25 до 100 секунд — соответственно от 9,5 до 38 миль в день. Хотя в действительности у меня не было такого дня, когда бы я продвинулся на 38 миль. У меня есть здесь только общая карта Атлантики на одном листе. Вряд ли имело смысл ежедневно отмечать на ней этапы моего черепашьего хода, но зато каждые два дня я добавляю к линии проделанного пути сразу от одной восьмой до четверти дюйма, утешаясь при этом мыслью, что мне остаются сущие пустяки — каких-то шесть дюймов по карте! Я совершенно убежден, что мы, то есть я и «Уточка», добрались уже до трассы активного судоходства, и скоро нас здесь кто-нибудь заметит, хотя, конечно, вполне может статься, что мы разминемся со всеми судами. Пытаться сейчас запускать аварийный радиомаяк я считаю бессмысленным, так как его батареи наверняка уже основательно подсели. Лучше уж дождаться появления каких-либо признаков суши или самолетной трассы, и только тогда включить радиомаяк. Но как только мы достигаем границы предполагаемой зоны судоходства, ветер тут же усиливается. Меня это не слишком разочаровало, напротив, я почувствовал облегчение, когда мое движение стало быстрее и целенаправленнее. Акулы не появляются. Не очень-то много встречается и судов: за шесть дней я заметил всего только одно. Мы мчимся по пустынному прекрасному океанскому шоссе. Ну что ж, погода стоит для моей посудины благоприятная. Дует достаточно сильно для того, чтобы мы уверенно подвигались к Америке, но не настолько сильно, чтобы развести опасную волну. Если только нам не поддает какой-нибудь шаловливый барашек из морского стада, то «Уточка» устойчиво держится на ровном киле. Она резко скатывается с волновых склонов, но движется мягко и умиротворенно, почти не встречая сопротивления. В моем сознании возникает фантастическое видение: чудесный космический корабль, величественно скользящий меж двух плавных кривых, уходящих в бесконечное пространство... Очарованный этими грезами, рисую в бортжурнале мою «Резиновую уточку» в виде летающей тарелки, по периметру которой проходит широкий пояс, усеянный множеством огоньков. Она плывет через космос, наполненный звездами, планетами и рыбами. Подходит время завтрака. Я усаживаюсь на подушку и приваливаюсь спиной к экипировочному мешку. В ожидании дневного тепла набрасываю на ноги спальник. Развешенные на леске рыбные ломтики за два дня уже наполовину высохли, и их можно жевать. В море дорады выходят на дневное дежурство и несколько раз пинают «Уточку» снизу, прежде чем отправиться на охоту. Восемь добытых нелегкой ценой пинт воды я бережно храню в герметичных банках, пластиковых мешках и в расходном кувшине. Мой мясной склад доверху набит ломтиками рыбы. Для переваривания сырого рыбного белка организму требуется меньшее количество воды, чем для усвоения приготовленного или сушеного мяса рыбы, поэтому я стараюсь побыстрее съесть как можно большую часть своего улова. С течением времени рыба все более высушивается, в связи с чем я начинаю тщательно дозировать рацион и затеваю очередную рыбалку.

Заниматься гимнастикой я могу заставить себя только ранним утром, в сумерках или ночью. Около полудня температура подскакивает выше тридцати градусов, но я не потею, потому что в моем организме слишком мало влаги. Воздух под тентом плота застаивается и перенасыщается сыростью. В такие часы моя главная задача — поддерживать себя в сознании и присматривать за опреснителем. Голова предательски клонится. Нужно встать, выглянуть наружу. Медленно, потихоньку поднимаюсь на колени, всматриваюсь в играющую бликами голубую воду. Становится лучше, но надо подождать еще несколько минут. Стараюсь сосредоточить взгляд, но глаза не слушаются, расслабленно вертятся и кажется, что они уползают куда-то внутрь черепа. Хватаю пустую банку и с бульканьем погружаю ее в океан. Лишь бы только не утопить ее, ведь однажды такой случай уже был. Наполнив банку, поднимаю ее над собой и опрокидываю небольшой водопад на свои спутанные волосы. Струя прохладной воды массирует шею и приносит облегчение. Еще и еще раз зачерпываю из Атлантического океана, воображая себе, что я зарываюсь в высокую влажную траву где-нибудь в тени развесистой ивы. Теперь можно потихонечку поднять голову. Поглядеть вправо. Поглядеть влево. Так, хорошо. Приподняться на одной ноге, разогнуть вторую. Встать. «Ты отличный парень!» — громко хвалю сам себя, раскачиваясь в полубессознательном состоянии из стороны в сторону. Я надеюсь, что таким способом смогу немного охладиться и проветрить свою голову. Ветер мгновенно высушивает водяные капли, сбегающие по телу и по крохам отводящие из него жар. Иногда этот ритуал помогает. Тогда я выпрямляюсь и в течение нескольких минут сохраняю вертикальное положение. Но бывает и так, что невыносимая тяжесть наваливается на голову, перед глазами плывет голубоватая дымка, закручиваясь вихрями, и я валюсь с ног, сосредоточив весь остаток своих сил только на том, чтобы при этом не выпасть из плота. И все же я сейчас нахожусь в лучшей форме, чем я предполагал раньше, думая об этих, тогда еще предстоящих днях; пусть даже в зените дня и бываю «неспособен к координированным действиям», как сухо квалифицирует это состояние Робертсон. Если только мне удастся не потерять контроль над собой, то я непременно доберусь до Антильских островов. Но как долго я смогу еще продержаться в этом аду! Прикидываю свое местоположение. По моим оценкам выходит, что я нахожусь в тысяче миль к востоку от Гваделупы. В среднем за сутки я покрываю 25 миль. Значит, общая продолжительность моего плавания составит семьдесят дней. Если, конечно, мне посчастливится не промахнуться мимо этого острова. Я могу немного регулировать направление дрейфа по ветру с помощью тента, а вытянувшийся за кормой линь свидетельствует, что «Резиновая уточка» со всей возможной быстротой шлепает курсом, проходящим чуточку южнее намеченной цели. В письмах, отправленных родителям и друзьям с Канарских островов, я писал: «Ждите меня на Антигуа примерно 24 февраля». Назначенный срок миновал неделю назад. Правда, в тех же письмах я предупреждал, что пассат в это время года дует еще не в полную силу, в связи с чем я могу задержаться с прибытием где-то до десятого марта. Эта дата наступит еще через неделю, и если именно тогда начнутся поиски, то вряд ли они увенчаются успехом: ведь я буду все еще слишком далеко в открытом море. А предотвратить беспокойство своих домашних можно будет только в том случае, если в ближайшие дни меня подберет какое-нибудь судно. В сотне футов перед «Резиновой уточкой» быстрыми рывками чертит зигзаги акулий плавник. Он невелик, но это не снижает моей радости по поводу того, что его обладательница не выказывает к нам никакого интереса. Огибая плот, акула держит путь против ветра на восток, в поисках какой-нибудь пищи, плывущей в потоке Северного Экваториального течения. Обычно акулы никогда не нападают сразу. Как и большинство хищников, они опасаются серьезных ран, которые могут получить в схватке, потому что, обессилев, акула может потерять способность к продолжению охоты и даже оказаться добычей собственных сородичей. По этой причине многие акулы начинают с того, что подталкивают потенциальную жертву, чтобы проверить ее обороноспособность. Если они находят ее реакцию безопасной для себя, то устремляются в лобовую атаку, глотая все без разбору. Чего только не находили в акульих желудках: от лицензионных пластинок до якорей. Интересно, а не попадались ли в их содержимом надувные спасательные плоты! Я очень рассчитываю, что проверочные толчки позволят мне достойным образом отвадить от себя непрошеных визитеров. Но с другой стороны, мне вспоминается фильм «Челюсти». Я слышал, что после его выхода на экран были выловлены по крайней мере две большие белые акулы с такими же размерами, что и механическое чудовище, сыгравшее главную роль в этом фильме: двадцать пять футов длины и около четырех тонн весом. Поведение большой белой акулы непредсказуемо. Это настолько огромные, свирепые и сильные хищники, что у них нет естественных врагов, и поэтому они никогда не утруждают себя предварительной проверкой. Их атака внезапна, а мощь такова, что они вдребезги разносят небольшие суда и нападают даже на китов. Ночами я дрожу от холода, днем изнываю от жары, и только рассветы и сумерки дарят мне непродолжительный комфорт. Едва солнце скрывается за горизонтом, как все вокруг тут же начинает охлаждаться. Я пристраиваюсь в той же позе, что и по утрам, накрываю ноги спальным мешком, подкачиваю обмякшее тело моей «Уточки» и наблюдаю грандиозную картину угасающего неба. Ослепительно белый диск время от времени пронзает свои лучом громоздящиеся у горизонта кучевые облака. На Антигуа сейчас еще только начинает вечереть. Если бы мой плот шел со средней скоростью хотя бы три узла, я бы теперь уже давно был в безопасном уюте порта назначения. Но я все равно доберусь туда... если только отыщу в себе такие силы, которых никогда не знал раньше. Все больше времени я провожу в мечтах о пище. Перед моим мысленным взором во всех подробностях предстает стол где-нибудь в ресторанном зале. Я вижу, как расставлены вокруг него стулья и что написано в меню. Кусочки слоеного пирога с дымящейся начинкой из крабьего мяса под хересом, уложенные поверх рисового плова с жареным миндалем. Волны жара расходятся от свежей сдобы на круглом подносе. Топленое масло капля за каплей сочится по бокам горячего разломанного хлеба. Воздух напоен ароматами пекущихся пирогов и шоколадной глазури. Очаровательные горки прохладного мороженого упорно повторяются в моих видениях. Я стараюсь отогнать их прочь, но когда ночью часами не можешь уснуть от голода, они назойливо возвращаются. Муки голода донимают меня даже во время еды. 6 марта, день тридцатый: К вечеру 6 марта опять разгуливается ветер. Заснуть совершенно не удается, потому что меня всю ночь швыряет как в вибробарабане. Огромные волны обрушиваются на «Резиновую уточку». На следующее утро скорость ветра доходит до сорока узлов. Интересно, а не способен ли этот ураган поднять нас в воздух и доставить прямехонько на Антигуа! О наблюдении за обстановкой не может быть и речи. Вход плотно зашнурован. В этих условиях нельзя даже проверить опреснитель. Если бы только у меня были окошки, я бы смог увидеть, что происходит снаружи, прежде чем прочувствую это на собственной шкуре внутри, и, возможно, высмотрел бы какое-нибудь судно, которое вызволило бы меня из этого бурлящего ада. Терпеливо дожидаясь, когда же, наконец, выдохнется этот шторм, я жую сушеную рыбу. Кожа дорады слишком груба, чтобы ее можно было прокусить, поэтому я обдираю зубами с нее мясо. Вдруг у меня во рту обнаруживается какой-то твердый предмет, наподобие осколка кости. Выудив его, внимательно разглядываю и обмираю: это обломок пластмассовой коронки, с одного из моих передних зубов. В дни моей молодости эта коронка несколько раз спадала, и у меня сохранились очень живые воспоминания о жуткой боли, которая через обнаженный нерв пронизывает голову от корня зуба до самой глубины мозга. Сейчас, правда, часть коронки осталась пока на месте и еще прикрывает нерв, но она стоит уже непрочно и все равно долго не продержится. Сквозь тент непрерывно сочится вода. Восьмого марта «Резиновую уточку» опять с головой накрывает большая волна. Вычерпав оставленные ею в моем кубрике несколько ведер воды, я приступаю к процедуре выкручивания напитанного ею тяжеленного кома, который, предположительно, является моим спальным мешком. Остатки коронки с зуба бесследно исчезли, но удивительное дело — я не чувствую никакой боли. Благодарение небесам за это маленькое чудо! Нерв, должно быть, погиб. Я не сплю уже двое суток. Кожа моя побелела и покрылась бесчисленными морщинами. Всклокоченные волосы невообразимо перепутались. Я весь облеплен рыбьей чешуей, похожей на блестки лака для ногтей. С зияющей дырой в оскале улыбки, я сейчас, наверное, выгляжу жутким страшилищем, тощим уродом. Ну что ж, мы, плотовики, не можем постоянно сохранять обаятельную наружность. Двумя часами позже «Уточку» снова захлестывает. Я сижу посреди плавающего барахла, измученный, потерянный, и начинаю накаляться. Размахивая кулаками, брызгая от ярости слюной, я ору: «Ты, проклятущий океан, сучий сын!» И в течение следующих пяти минут я занимаюсь тем, что на все лады кляну ветер и волны. А потом срываюсь в рыдания: «Почему я! Почему это обязательно должен быть я! Я просто хочу домой, и только. Почему мне нельзя добраться до своего дома!» Я чувствую, как внутренний голос распекает меня за эту детскую вспышку отчаяния, но не владею собой. И мне, конечно же, совершенно неизвестно, что в этот самый день, а возможно, и в этот самый момент, далеко отсюда мой отец набирает телефонный номер Береговой охраны США, чтобы уведомить их об исчезновении яхты «Наполеон Соло». А немногим ранее мать проснулась в холодном поту, вся дрожа, потому что ей приснился кошмарный сон: она увидела, как я барахтаюсь в темной воде... Спустя несколько минут пламя моего отчаяния угасает. Я опять берусь за бесконечное, изнурительное вычерпывание воды и выжимание своих вещей. Может быть, когда я снова окажусь дома, мои друзья и соседи устроят по этому поводу пикник. Я должен вернуться хотя бы ради этого. На берегу пруда, под соснами будут бегать дети по свежеподстриженной траве, и в воздухе будет звенеть смех. Да, это все когда-нибудь еще будет. Целая туша будет жариться на вертеле, а рядом будут разложены горы салата и мороженого. Люди спросят меня, как все это было. И я отвечу, что это было ненавистно, да-да, все без исключения. Каждый уголок моего бытия был пропитан зловонием. Любить все это невозможно. Можно только упорно делать то, что нужно. Я ненавидел море, скажу я людям, за оглушительную пальбу из крупнокалиберных винтовок, которой оно разражалось над самым моим ухом, за тяжкие удары перекатывающихся по моему телу волн, за незаживающие раны, которые оно бередило, не позволяя им затянуться. Неделя за неделей мне приходилось противостоять его яростному наступлению. Я ненавидел даже то снаряжение, которое спасло мне жизнь — примитивный плот, эту жалкую, беспомощную карикатуру на судно, гнусную резину тента, от которой безнадежно портилась драгоценная чистая вода. Мне было ненавистно собирать льющийся с неба дождь в ту же посуду, которая служила мне унитазом. Мне было ненавистно втаскивать на борт прекрасные морские создания и подобно дикому зверю рвать на части их грациозные тела. Мне было ненавистно считать каждую минуту в течение тридцати двух дней. А еще мне было ненавистно... И еще... И еще... Я и не предполагал раньше, что в человеке может быть столько ненависти и одновременно столько страсти. Как бы то ни было, но я еще доберусь до своего дома. Я должен сделать это. А что, ветер, вроде, чуть ослаб, или это только мне кажется! С. КАЛЛАХЭН Перевод с английского Н. Табэрэ |

|